Рассматривается динамика медленных переменных в развитии человечества. На эту динамику принципиальное влияние может оказать развитие и тотальное внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ). Этот процесс может сыграть роль «черного лебедя», пользуясь терминологией Нассима Талеба, в развитии мировой цивилизации. Внедрение ИИ можно сравнить с...

Рассматривается динамика медленных переменных в развитии человечества. На эту динамику принципиальное влияние может оказать развитие и тотальное внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ). Этот процесс может сыграть роль «черного лебедя», пользуясь терминологией Нассима Талеба, в развитии мировой цивилизации. Внедрение ИИ можно сравнить с распространением книгопечатания в Средневековье. Но если последнее произошло в традиционной фазе истории человечества, то первое реализуется в постиндустриальной фазе и может иметь совершенно другие последствия.

Управление рисками природных катастроф, техногенных аварий и социальных нестабильностей предполагает анализ всего набора возможных ситуаций, включая самые неблагоприятные. Одна из них на основе системного анализа, математического моделирования и теории самоорганизации рассматривается в настоящей работе. Показывается, что развитие ряда существующих тенденций может привести к кризису техносферы, неспособности следующих поколений удержать достигнутый уровень технологий и культуры. Использование ИИ может оказаться «подарком Люцифера» для человечества. Дьявол дарит желаемое, но при этом меняет реальность так, что этот дар обесценивается, а другие сущности, которыми он снабдил, делают жизнь людей гораздо хуже, чем до этой сделки.В работе предлагаются изменения в культурной, образовательной, научной стратегии, которые могут переломить опасные тенденции и изменить сценарий развития и использования ИИ.

Введение

«Рисковать – это значит прыгнуть с обрыва, расправляя крылья в полете». Р. Брэдбери.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, выступая в 2020 году, сравнил нынешнее положение дел с той реальностью, которая описана в Откровении Иоанна Богослова [28]: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» [Откр. 6.2]. «И вышел другой конь рыжий; и сидящему на нем было дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» [Откр. 6.4]. «И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай» [Откр. 6.5, 6.6]. «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть», и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными» [Откр. 6.8].

Гуттериш заявил: «Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех «всадников», четыре надвигающихся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века. Первый всадник предстает в обличии высочайшей геополитической напряженности… Больше людей вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, чем когда-либо 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 после Второй мировой войны». Во-вторых, по его мысли, мировое сообщество столкнулось с «экзистенциальным климатическим кризисом»: «Рост средней мировой температуры продолжает бить рекорды. Миллионам видов живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание. Наша планета горит».

«Третий всадник – это глубокое и растущее глобальное недоверие. Как продемонстрировали буквально накануне наши собственные доклады, два человека из трех живут в странах, где выросло неравенство. Снижается доверие к политическим институтам», – считает Гуттериш. Руководитель ООН в качестве четвертой глобальной угрозы назвал «обратную сторону цифрового мира»: «Технологический прогресс идет быстрее, чем наши способности ему соответствовать – или даже его осознавать… Несмотря на огромные блага, которые несут новые технологии, происходит злоупотребление ими для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни» [9].

С большими проектами, связанными с высоким уровнем риска, которые не может профинансировать один субъект, общество столкнулось ещё во времена Колумба. При этом часто таких проектов может предлагаться несколько. Как между ними выбрать? Стоит ли их поддерживать? Рецепт, которым пользуются с тех времен и до настоящего времени прост. Оценивается ожидаемая полезность проекта S:

𝑆 = ∑ 𝑖 = 1 𝑁 𝑝 𝑖 𝑥 𝑖 ,(1)

где N – число возможных сценариев;

𝑝 𝑖 – вероятность реализации i- го сценария;

xi – прибыли или убытки в случае реализации i-го сценария.

Если предлагаются несколько проектов, то выбирается тот, у которого ожидаемая полезность выше. В ряде случаев все эти величины достаточно трудно оценить и выписанные показатели приходится уточнять. В МЧС в своё время был в ходу принцип: «Каждая катастрофа должна учить».

Исследователи показали, что если человек действует интуитивно, то он пользуется не формулой (1), а соотношением, определяющим субъективную полезность ~𝑆 :

~𝑆 = ∑𝑖 = 1 𝑀 𝑓𝑝 𝑖 𝑔𝑥 𝑖 ,(2)

здесь М – число сценариев, которые люди имеют в виду. Как правило M

𝑓𝑝 𝑖 – субъективная вероятность, отражающая наши представления о том, что часто или редко происходит. Психологи утверждают, что если что-то случается с вероятностью, меньшей 10 -4 , то люди игнорируют такую возможность, считая, что с ними ничего подобного не произойдет.

𝑔𝑥 𝑖 – субъективная полезность. Богатые и бедные люди одну и ту же сумму и связанные с ней потери или приобретения оценивают по-разному.

В теории управления риском выясняется, как учитывать полный спектр сценариев (чтобы иметь дело не с М, а с N), каковы вероятности pi , и можно ли их изменить так, чтобы неблагоприятные ситуации возникали реже, а также рассматриваются методы уменьшения потерь в случае чрезвычайных ситуаций.

Для того, чтобы двинуться дальше и уточнить, о чем идет речь, надо определить времена и масштабы событий, которые будут рассматриваться. Глобальные катастрофы и радикальные перемены в жизни человечества давно стали темой большого научного направления. Замечательный футуролог, фантаст и химик Айзек Азимов в книге «Выбор катастроф», вышедшей на русском языке в 2001 году, предлагает следующую классификацию катастроф: «Начнем с того, что Вселенная в целом может настолько изменить свои свойства, что станет необитаемой. А если Вселенная станет мертвой, если в её пределах жизнь не сможет существовать, то человечество тоже не сможет существовать, и это будет то, что мы назвали катастрофой первого класса…

Но ведь с Солнцем может произойти нечто такое, что сделает солнечную систему необитаемой… Это мы бы назвали катастрофой второго класса. Конечно, Солнце может продолжать сиять так же ровно и благожелательно, как всегда, но сама Земля может претерпеть своего рода конвульсию, которая сделает жизнь на ней невозможной. Это мы бы назвали катастрофой третьего класса.

Однако, хотя Земля может оставаться теплой и приятной, на ней может произойти нечто такое, что уничтожит человечество, оставив, возможно, другие формы жизни нетронутыми. Это катастрофа четвертого класса.

Мы сделаем еще шаг и укажем на возможность того, что человеческая жизнь может продолжаться, но случившиеся, разметав успехи технического прогресса, окажется способным уничтожить цивилизацию и на неопределенный период приговорить человечество к примитивной жизни – одинокой, омерзительной, тупой и короткой. Это катастрофа пятого класса» [37, c.13].

Подойдем к этому списку, как и Азимов, с реалистичной и оптимистичной позиции. Мы говорим об управлении рисками и эту логику отражает формула (1). Первые пять классов катастроф относятся к тем бедам, которые могут произойти через сотни тысяч и миллиарды лет, а могут и не произойти. Однако в любом случае они выходят далеко за пределы технологий, которые освоило человечество или может освоить в обозримом будущем. Не приходится говорить об управлении ими. Поэтому естественно рассматривать чрезвычайные ситуации пятого класса. Здесь мнение Азимова таково: «При рассмотрении первой подгруппы катастроф, весьма вероятных и угрожающих нам в более близкие времена, мы опять-таки можем разделить их на два вида: на те, которых можно избежать, и на неизбежные.

Мне представляется, что катастроф второго вида нет, не существует катастрофы, которой невозможно избежать, не существует ничего такого, что грозило бы нам неминуемым уничтожением до такой степени, чтобы с этим невозможно было ничего сделать» [1, c.505, 506].

Мы будем рассматривать чрезвычайные ситуации пятого класса, понимая опасность которых и вложив необходимые усилия, человечество может их избежать. В формуле (1) это означает, что мы рассмотрим ещё один сценарий, который, на наш взгляд, упускается из виду.

Существует большая традиция, связанная с анализом глобальных катастроф и угроз существованию человечества. Одной из ключевых фигур в этом направлении является Ник Бостром. В книге «Угрозы существования: анализ сценариев человеческого вымирания» он так характеризует предмет этих исследований: «Угроза существованию – это та угроза, в которой негативный исход или уничтожает возникшую на Земле разумную жизнь, или необратимо и значительно сокращает её потенциал» [37, c.21]. Именно о последней возможности пойдет речь. Бостром дает классификацию катастроф различного типа. Из приводимых им оценок следует, что вероятность чрезвычайных ситуаций, уничтожающих человечество или отбрасывающих его на много веков назад, близка к 50%. Трудно рассуждать о беспрецедентных событиях, и велик оказывается соблазн принять желаемое (или нежелаемое) за действительное. Поэтому важной частью работ в этом направлении является книга А.В. Турчина, в которой рассматривается около 150 когнитивных ошибок или заблуждений в теории глобальных катастроф [37]. Очень полезно ясно видеть сеть, чтобы не запутаться в ней.

Одному из авторов этого текста довелось писать предисловие к этой книге [22]. Прошедшее время показало, что и книга А.В. Турчина, и предисловие к ней по-прежнему актуальны. В предисловии предлагалось установить более тесные взаимосвязи между изучаемыми глобальными катастрофами и теорией управления риском природных и техногенных катастроф. Эта теория активно развивалась в течение ряда лет в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России по инициативе заместителя министра этого ведомства Ю.Л. Воробьева. В этом направлении был получен ряд важных результатов, ряд которых рассмотрен в книге [8]. К сожалению, эти работы были прекращены.

Стоит обратить внимание на программу «Безопасность», разработка которой началась после Чернобыльской аварии под руководством академика К.В. Фролова и член-корр. РАН Н.А. Махутова. Несмотря на принципиальные полученные результаты и она была прекращена. С 1998 по 2022 год было выпущено 64 тома издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты». Очередной том этого издания, рассматривающего безопасность в различных сферах жизнедеятельности вышел тиражом … 300 экземпляров [4].

В 2002 году десять академических институтов выступили с инициативой разработки программы «Научный мониторинг и управление рисками природных и техногенных катастроф и социальных нестабильностей России». Эта 28 29 30 31 32 33 34 программа получила поддержку во многих заинтересованных ведомствах, но, тем не менее, и она не была реализована по формальным признакам. Эта программа является междисциплинарной и межведомственной, а процедуры согласования и исполнения таких программ предусмотрено не было…

Ситуация парадоксальная. Работа в этом направлении не только с гуманитарной, но и с экономической точки зрения является очень выгодной. Каждый рубль, вложенный в прогноз и предупреждение природных и техногенных катастроф, позволяет сэкономить от 10 до 100 рублей, которые пришлось бы вложить в смягчение и ликвидацию последствий уже произошедших бед. Для крупных российских катастроф «коэффициент риска» превышает 1000. Глобальные аварии и катастрофы выходят за рамки экономического анализа. Известная поговорка «Предупрежден следовательно вооружен», несмотря на рост угроз, оказывается забыта. Тем не менее, исследования продолжаются, и рассматриваются завтрашние проблемы, на которые сегодня стоит обратить внимание. Очень многое зависит от нашего понимания рисков и вложенных усилий.

Угол зрения

«Чем нас больше будет вместе, тем нам будет веселей». Фольклор.

В настоящее время активно развивается теория самоорганизации. Немецкий физик-теоретик Герман Хакен предложил для этого междисциплинарного научного подхода термин «синергетика», происходящий от сочетания греческих слов «совместное» и «действие». В этот термин Хакен вложил два смысла. Во-первых, это направление, выясняющее, как у целого возникают новые свойства, характеристики, стратегии, которым и не обладает ни одна из его частей. Во-вторых, развитие этого направления требует творческого взаимодействия естественников, гуманитариев, математиков, инженеров, экспертов.

Полувековое развитие синергетики превратило ее в активное направление, достигшее больших успехов, и лежащее на пересечении сфер предметного знания, математического моделирования и философской рефлексии [42]. Именно с точки зрения синергетики мы и посмотрим на новые риски. Причина этого очевидна. Именно способность к самоорганизации сделал наш вид абсолютным хищником на Земле.

Томас Мальтус – экономист, демограф и священник считал, что численность любого вида N со временем t, когда ресурсов достаточно, растет в геометрической прогрессии. Переводя это утверждение на язык дифференциальных уравнений, получаем

𝑑𝑁 𝑑𝑡 = 𝛼𝑁 (3)

где – мальтузианский коэффициент. И действительно, все исследованные виды при избытке ресурсов растут в экспоненциальном режиме.

Палеодемографы установили, что в течение 200 тысяч лет численность человечества росла по закону, определяемому следующим нелинейным уравнением, иногда называемым уравнением Капицы

𝑑𝑁 𝑑𝑡 = 𝛽𝑁 2 (4)

Решением этого уравнения является гиперболическая зависимость

𝑁 ≈ 𝑡 𝑓 - 𝑡 -1 , где 𝑡 𝑓 ≈ 2025 год (5)

В соответствии с соотношением (5) 𝑁𝑡 → ∞ при 𝑡 → 𝑡 𝑓 . Законы, при которых исследуемая величина неограниченно возрастает за ограниченное время, получили название режимов с обострением. Такие режимы рассматриваются в гидродинамике, физике плазмы, экологии, других областях и описывают асимптотику процессов с сильной положительной обратной связью. Теория таких режимов была создана в научной школе С.П. Курдюмова и получила мировое признание [31].

С чем связана эта асимптотика в демографии? С самоорганизацией. В отличие от всех других видов человечество научилось передавать свои жизнесберегающие технологии в пространстве (из региона в регион) и во времени (от поколения к поколению). Именно поэтому следующее поколение начинает развиваться не с «чистого листа», а использует огромный потенциал, созданный предшественниками. Именно это позволило нам создать технологическую цивилизацию и обеспечить человечеству гораздо более быстрый рост по сравнению с другими видами. С этой точки зрения язык, письменность, культура, книгопечатание, радио, телевидение, Интернет является инструментами, облегчающими самоорганизацию.

Такое понимание мировой истории, родившееся в среде естественников, сейчас разделяют многие гуманитарии. Например, автор недавнего бестселлера «Homo Dues» Ю.Н. Харари пишет: «Решающую роль в завоевании нами мира сыграла наша способность объединять в сообщества людей. Современное человечество правит планетой не потому, что отдельно взятый человек более умный, чем отдельно взятый шимпанзе или волк, а потому, что Homo Sapiens – единственный на земли вид, способный гибко взаимодействовать в многочисленных группах. Интеллект и производство орудий были, конечно, тоже очень важны. Но не научись люди гибко взаимодействовать в массовом масштабе, наши изобретательные мозги и умелые руки до сих пор были бы заняты расщеплением кремния, а не атомов урана» [43, c.157].

В понимание ключевого значения самоорганизации для глобальной демографии определяющий вклад внес выдающийся просветитель России С.П. Капица. Уравнение (4) он записывал и пояснял следующим образом

𝜏𝑑𝑁 𝑑𝜏 = 𝑁 2 𝑘 2 (6)

где N – число людей на Земле, Т – время в годах от Р.Х. «Введенное характерное время определяется внутренней предельной способностью системы человечества и человека к развитию. Эта постоянная = 42, определяется из анализа глобального демографического процесса и дает масштаб времени, к которому следует относить процессы, происходящие в системе человечества…

k = 67000 – константа роста. Следует отметить, что числами порядка k определяется эффективный размер группы, в которой проявляются коллективные признаки сообщества людей. Таким может быть оптимальный масштаб города или района большого города, как правило, обладающего системной самодостаточностью. В популяционной генетике числа такого порядка определяют численность устойчиво существующего вида» [16, c.221, 223].

Способность к самоорганизации является ключевым преимуществом нашего вида. Поэтому на масштабные процессы, в том числе на бедствия, катастрофы, технологическое развитие, мы, прежде всего, будем смотреть, учитывая, как и какую самоорганизацию оно меняет в обществе. Второй фактор связан с тем, какие изменения следует, с точки зрения рисков, угроз и катастроф, анализировать в первую очередь.

Одним из принципиальных положений синергетики является наличие ключевых, наиболее важных процессов, переменных, величин, которые со временем начинают определять динамику остальных процессов в рассматриваемых системах. Такие переменные, следуя физической аналогии, в синергетике называют параметрами порядка [42].

Умение выделять такие параметры является неотъемлемой чертой нашей повседневной жизни. В самом деле, по оценкам психологов мы можем следить лишь за 5–7 медленно меняющимися переменными, или за 1-2 меняющимися быстро. В полной мере это относится и к образованию, – мы не в состоянии выучить, запомнить и объективно использовать всё, что нам «дают» преподаватели и школьные учителя или содержат рекомендованные учебники. Вероятно, имея это в виду, Эйнштейн говорил: «Образование – это то, что остается после того, как забывается всё выученное в школе… Целью школы должно быть всегда воспитание гармоничной личности, а не специалиста». Остается мировоззрение, понимание связей между процессами, явлениями, событиями, умение оценивать и планировать. Иногда говорят, что образование – это зажигание огня, а не наполнение сосуда. Активно, творчески мы можем взаимодействовать лишь с 5–7 людьми. Принимая решения, мы можем учесть лишь 5–7 факторов. Эти ограничения являются основой для самоорганизации, – то, что не может сделать один, доступно сообществу.

Именно самоорганизация во многом определяет успех многоагентных моделей. Каждый из агентов может руководствоваться достаточно простыми правилами и алгоритмами взаимодействия с другими агентами, однако действия их совокупности определяют динамику всей исследуемой системы. Наличие суперкомпьютеров и геоинформационных систем позволяет описывать динамику транспортных систем, авиаперевозки, миграцию, формирование инфраструктуры и многое другое [20, 27].

Более того, наука должна быть простой. Она выступает как инструмент упрощения реальности. В романе братьев Стругацких было представлено глубокое утверждение: «Понять – значит упростить». Дело в том, что знания, опирающиеся на веру, авторитет, откровения, или слишком сложные абстракции, понимание которых находится у предела человеческих возможностей, не могут быть переданы следующим поколениям.

Посмотрим с этой точки зрения на мировую историю. Если в качестве параметра порядка рассматривать собственность на средства производства, то мы получим исторический материализм с его чередованием социально-экономических формаций – от первобытнообщинной до коммунистической. В XIX веке, когда мыслители думали, как накормить голодных и уменьшить социальное неравенство, такой подход представлялся разумным и справедливым. Однако XX столетие показало, что наука и техника являются источником быстрых и глубоких перемен в обществе. За прошедшее столетие людей на планете стало почти вчетверо больше, в средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась вдвое. Поэтому естественно проектировать мировую историю на ось, отражающую влияние науки и технологий на общественное развитие. Эта работа была выполнена американским социологом Д. Беллом около полувека назад в теории постиндустриального развития. Несколько десятилетий её рассматривали как одну из конкурирующих концепций, однако тотальное использование компьютеров на производстве и в быту показало, что многое в этой теории было предсказано верно. Итог своей теории Белл выразил следующим образом: «На протяжении большей части человеческой истории реальностью была природа: и в поэзии, и в воображении люди пытались соотнести своё «я» с окружающим миром. Затем реальностью стала техника, инструменты и предметы, сделанные человеком, однако получившие независимое существование вне его «я», в овеществленном мире. В настоящее время реальность является, в первую очередь, социальным миром – не природным, не вещественным, а исключительно человеческим – воспринимаемым через отражение своего «я» в других людях… Человек может быть переделан или освобожден, его поведение – запрограммировано, а сознание изменено. Ограничители прошлого исчезли вместе с концом эры природы и вещей.

Но не исчезла двойственная природа самого человека – с одной стороны, убийственная агрессивность, идущая от первобытных времен и направленная на разрушение и уничтожение буквально всего, а с другой – поиск порядка в искусстве и в жизни, понимаемого как приведение воли в состояние гармонии» [5, c.663]. Иными словами, во главе угла в этой новой постиндустриальной фазе развития цивилизации оказывается человек. Он является и главной надеждой, и основным источником угроз. Оглядываясь назад, можно сказать, что и в программе «Безопасность», и в многотомной серии «Безопасность России» основной источник угроз, кардинально изменивший российскую и мировую реальность, оказался вне поля внимания исследователей. Революция в 1991 году и сползание мира к военному противостоянию в 2020-е годы это наглядно показали. Общество становится более устойчивым по отношению к природным и техногенным катастрофам, но менее устойчивым относительно социальных нестабильностей и новых технологических вызовов.

Интересно, что специалистам по управлению рисками это было ясно уже в 2000-х годах. Автор предисловия к книге А. Азимова, изданной в 2001 году, писал: «Современный человек боится собственного бессознательного, невозможности исчерпывающего контроля внутренних своих начал. Он боится, что создаст существо, которое уничтожит его самого (мутант, робот, суперкомпьютер). Он боится, что существует скрытая ложа космополитов, которая правит экономической и политической жизнью, придумав ради оболванивания народных масс Интернет, СМИ. Он очень опасается зловредности пришельцев, исповедующих абсолютно другие ценности, чем человечество. Он не доверяет рациональным статистическим отчетам ученых и предполагает, что Землю в ближайшем будущем ожидает столкновение с кометой…

Как назвать наступающую эпоху? Пусть об этом заботится эпоха следующая. Можно лишь предположить, что грядущий век будет в чем-то ближе древнему восприятию мира с его магическим отношением к реальности и мистическим ощущением присутствия Собеседника, предлагающего человеку загадки – одну интереснее другой» [1, c.10].

Таким образом мы обратимся к общественным процессам и обратим особое внимание на новые технологические перспективы и вызовы.

Ветер перемен

«Существовать – значит измениться, измениться – значит взрослеть, взрослеть – значит бесконечно создавать себя». Анри Бергсон.

Во многих работах о чрезвычайных ситуациях, которые ждут нас в будущем, авторы оперируют с вероятностями тех или иных бед. Однако этот подход достаточно уязвим. Общепринятой сейчас является частотная трактовка вероятности. Частотная вероятность – предел относительной частоты наблюдений некоторого события в серии однородных независимых испытаний

P(A) = lim n/N (7)

где N – общее количество испытаний, n – количество наблюдений события А.

Для многих масштабных ситуаций нет такой статистики. Тем более, не приходится говорить о вероятности событий, которых никогда не было. В теории управления рисками в случае дефицита статистики часто имеют дело с предвестниками событий – событиями той же природы, но меньшего масштаба [6]. Мы поступим иначе. Обратимся к тем сферам, в которых происходят наиболее быстрые изменения и обсудим угрозы, которые связаны с ними. Каковы эти сферы?

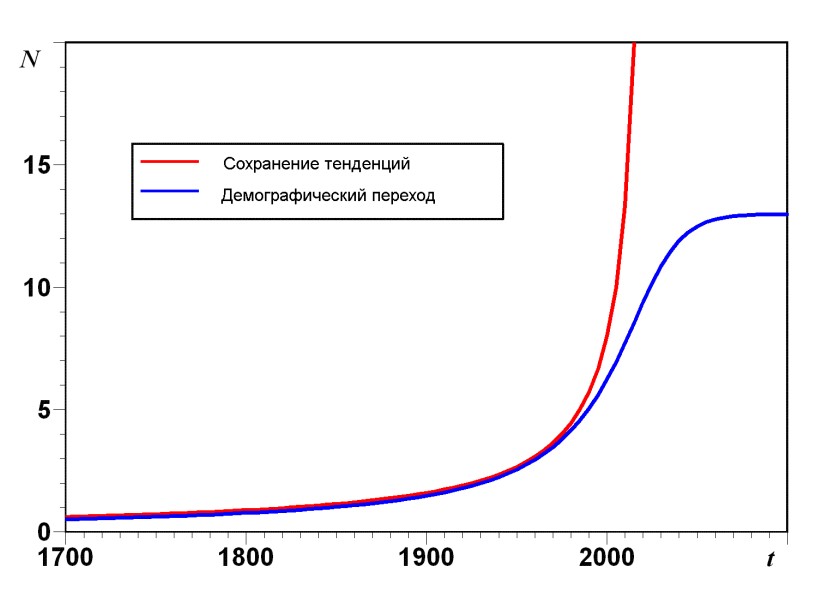

Глобальная демография. Принципиальные перемены происходят с изменением числа людей на планете. Более 200 тысяч лет численность людей росла по гиперболическому закону, в режиме с обострениями. Однако сейчас, на времени жизни одного поколения, этот закон «ломается», – численность населения планеты начинает меняться гораздо медленнее. Это наглядно показывает рисунок 1. Происходит глобальный демографический переход. В течение многих веков для общества была характерна связь – высокая смертность – высокая рождаемость. Детей должно было быть много, чтобы, в конце концов, было кому ухаживать за стариками. Важнейшая форма социальной самоорганизации – семья – ориентировалась именно на эту стратегию. Кроме того, жизнь зачастую оказывалась трудна и опасна – в одиночку детей не поднять, и здесь требовалось активное участие нескольких взрослых людей.

Рис. 1. Закон роста народонаселения в мире. Красная кривая соответствует гиперболическому закону, красная – результатам наблюдения и прогнозам. Видно, что мы имеем дело с глобальным демографическим переходом – ключевым событием переживаемой эпохи

Технологический прогресс, появление антибиотиков, помощь родовспоможению замкнули следующую связь: низкая смертность – низкая рождаемость. Жизнь стала более безопасной, и, планируя старость, многие люди надеются на социальные службы. Изменилось и отношение к семье. Например, последние 20 лет Россия находится в топ-3 стран с наибольшим количеством разводов, периодически занимая первое место. В стране разрушается 73% браков, 30 лет этот показатель составлял 42%, а 70 лет назад – 4%. В возрасте от 16 до 50 лет инициаторами разводов становятся женщины. Экономическая составляющая важна, но, вероятно, не она является определяющей. Это показывает топ 5 стран по числу разводов: Мальдивы, Казахстан, Россия, Беларусь, Бельгия. Вместе с тем в Дании, которая признавалась лучшей страной для проживания, распадается 47% семей [30].

Экономические ограничения не определяют сегодня глобальный демографический переход – ресурсов пока хватает. Однако в мире предпринимаются большие усилия для сокращения рождаемости. В настоящее время однополые браки признаны в 37 странах мира, население которых составляет более 1 миллиарда человек. Права однополых пар признаны на уровне Европейского союза [26]. Многие страны следуют либеральной идеологии. Антропологическая модель, которой оперируют в этой идеологии – индивидуум. «Индивидуум» является латинским эквивалентом греческому слову «атом». Развитие человеческих качеств в либеральной перспективе является индивидуализацией, в достижении «свободы от». Деиндентификация в либеральном проекте проходит несколько стадий: Идеология свободы Свобода от религии Свобода от нации Свобода от государства Свобода от гражданства Свобода от социума Свобода от семьи Свобода от пола Расчеловечивание [2]. Аристотель говорил, что человек вне общества либо бог, либо зверь. Либеральная перспектива ведет к биологической сущности и даже ниже. Культуру можно рассматривать как систему ограничений, реализация «Свободы от» разрушает её значительную часть.

Для глобальной демографической динамики с учетом глобального демографического перехода, который мы переживаем, С.П. Капица предложил следующую модель, соответствующую закону, представленному на рис. 1.

𝑑𝑁 𝑑𝑇 = 𝐶 𝑇1 - 𝑇 + 𝜏 2 ⇒ 𝑁 = 𝐶 𝜏𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 𝑇1 - 𝑇 𝜏 (8)

Наилучшее совпадение с имеющейся динамикой имеет место при

𝐶 = (186 ± 1) ⋅ 10 9 , 𝑇1 = 2007 ± 1 ; 𝜏 = 42 ± 1 ; 𝑘 = √𝐶 𝜏 = 67000 . (9)

В соответствии с этой моделью к 2100 году на Земле должно жить около 12 миллиардов человек. В разных теориях причины глобального демографического перехода видятся по-разному. Сергей Петрович Капица исходил из «демографического императива». Информации создается очень много, гораздо больше, чем раньше. Однако очень небольшая её доля касается жизнесберегающих технологий, и очень малую долю имеющихся сведений человек может освоить в силу свих физических и когнитивных возможностей. Именно поэтому в знаменателе уравнения (8) фигурирует 2 – параметр, касающийся человека.

Другой исследователь – А.В. Подлазов исходит из «технологического императива». Технологии продления жизни, ключевые знания, влияющие на динамику, развиваются слишком медленно для того, чтобы поддерживать прежнюю гиперболическую динамику. «Культурный императив» считают главной причиной А.В. Коротаев, А.С. Малков и Д.А. Халтурина. По их мысли с ростом образования женщины рожают меньше, стремясь реализовать свои возможности в других сферах. Не будем обсуждать эти теории и соответствующие математические модели, а отнесемся к глобальному демографическому переходу как к тем реалиям, которые будут определять XXI век.

Заметим, что в развитых странах подобный процесс завершился, а многие развивающиеся в него только вступают. Это, в частности, означает, что прирост в последней группе стран будет на порядок выше, чем в первой [16]. Это открывает перспективы переселения бедного Юга на богатый Север, вероятными становятся религиозные или расовые войны, если каким-то правящим элитам они покажутся выгодными. Чтобы было понятно, насколько демографическая карта мира будет отличаться от нынешней, приведем средний вариант оценки «Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН» на 2100 год [35].

Население мира – 10349 млн.

1. Индия 1530 млн; 2. Китай 767 млн; 3. Нигерия 546 млн; 4. Пакистан 487 млн.; 5. Демократическая Республика Конго 432 млн; 6. США 394 млн; 7. Эфиопия 324 млн; 8. Индонезия 297 млн; 9. Танзания 245 млн; 10. Египет 205 млн; 11. Бразилия 184 млн; 12. Филиппины 180 млн; 13. Бангладеш 176 млн; 15. Нигер 167 млн; 15. Судан 141 млн; 16. Ангола 132 млн; 17. Уганда 132 млн; 18. Мексика 116 млн; 19. Кения 113 млн; 20. Россия 116 млн; 21. Ирак 111,5 млн; 22. Афганистан 111 млн; … 117. Беларусь 6,5 млн.

Негативный демографический тренд России и Беларуси будет ахиллесовой пятой нескольких поколений этих стран в геоэкономике, геополитике, геокультуре и предметом заботы руководителей этих стран. К 2100 году в странах Азии будут жить около 40% населения мира, Африки – тоже около 40% и по 10% в Европе и Америке. Поэтому нынешнее столетие часто называют «столетием Африки». Человечество является технологической цивилизацией, поэтому «новые карты будущего», судя по нынешним трендам, будут связаны с двумя технологическими направлениями.

В 1962 году Дж. Уотсон, Ф. Крик и М. Уилкинс были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине «за их открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и её значения для передачи информации в живом материале». Они доказали, что носителем наследственной информации является ДНК и что эта молекула образует двойную спираль. Можно сказать, что эти ученые открыли «алфавит жизни».

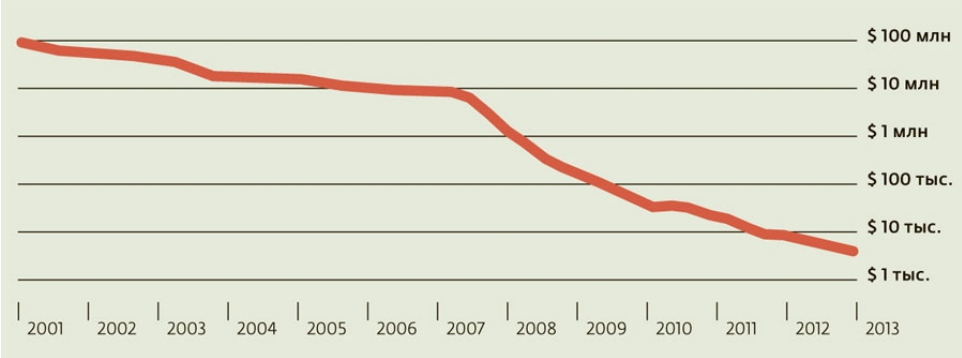

История науки показывает, что между фундаментальным открытием и его практическими приложениями проходит около 30–50 лет – много время занимает создание технологий, позволяющих использовать новое знание для производства товаров, услуг, алгоритмов, стратегий. В полной мере это относится и к биотехнологиям. С 1990 года под началом Джеймса Уотсона был начат проект «Геном человека» – крупнейший когда-либо проводившийся биологический проект. Он был завершен в 2022 году. За 10 лет цена секвенирования генома человека уменьшилась в 20 тысяч раз (см. рис. 2). Работа, требовавшая участия нобелевских лауреатов, огромных вложений и времени стала стандартным медицинским анализом. Этот блок технологий кардинально изменил медицину, биотехнологии, природоохранную деятельность, правоохранительную работу, повлиял на решение ряда задач национальной безопасности. Конечно, он нашел отражение в технологиях создания смертоносных вооружений новых поколений.

Рис. 2. Изменение цены секвенирования генома человека со временем

Работы, связанные с геномом, имели огромный экономический эффект. Каждый доллар, вложенный в этот проект ещё до правления Барака Обамы, дал 140 долларов прибыли.

Вслед за знанием, пониманием начинается поиск инструментов управления познанным. Поэтому стоит выделить ещё одну веху – в 2020 году Нобелевская премия по химии была присуждена Эммануэль Шарпантье и Дженифер Дудне за метод редактирования генома CRSPR/Cas9, который часто называют «генетическими ножницами», позволяющими «переписывать код жизни». Изменение ДНК, ранее казавшееся невозможным, сегодня занимает несколько недель. Это ключ к лечению многих опасных заболеваний, к созданию растений, животных и людей, обладающих заданными свойствами. Конечно, и у этой медали есть обратная сторона.

Выдающийся математик, философ, мыслитель Никита Николаевич Моисеев рассматривал дарвиновскую триаду наследственность – изменчивость – отбор как важнейший механизм самоорганизации во многих сложных системах [25]. Биологическая эволюция длилась миллионы лет, её можно назвать «вертикальной». Изменившийся вид долго «притирался» к новым условиям существования. Дарвин полагал, что гигантских вымираний большого процента существовавших видов не было. Однако развитие палеонтологии показало, что такие катастрофы в нашей биосфере происходили и не раз.

Теория самоорганизованной критичности – один из разделов синергетики – раскрывает причину этого и предлагает математические модели, описывающие возникновение лавины перемен. Пояснить наличие подобных взаимосвязей в биосфере просто. Представим, что какой-то вид, например заяц, приобрел в результате мутации и отбора среди себе подобных новые возможности. Например, стал существенно быстрее бегать. Это вызов для всех видов, которые питаются зайцами – чтобы не вымереть им тоже придется меняться. Зайцев стало больше, и трава, которой они кормятся, это «почувствует». Конечно, часто ничего не происходит – с переменами удается справиться «на локальном уровне». Однако временами возникают «лавины изменений». Такой режим, при котором изредка возникают разрушительные катастрофы, называют «прерывистым равновесием» [3]. Но теперь-то мы оказались в совершенно другой ситуации. Мы можем «подвинуть» «медленную» матушку-Природу и сами организовать быструю «горизонтальную эволюцию».

Гуманитарии предвидят будущее задолго до того, как у естественников появляются соответствующие технологические возможности. В 2002 году вышла книга американского политолога и футуролога «Наше постчеловеческое будущее»: «Цели нашей книги – утверждение, что Хаксли был прав, что наиболее серьезная угроза, создаваемая современной биотехнологией, – это возможность изменения природы человека и в силу того – переход к «постчеловеческой» фазе истории» [40, c.18]. Процитируем Фукуяму: «Рассмотрим следующие три сценария, каждый из которых описывает различные варианты, которые могут реализоваться в ближайшие тридцать-пятьдесят лет. Первый связан с новыми лекарственным средствами. В результате прогресса нейроформакологии психологам стало известно, что человеческая личность гораздо пластичней, чем предполагалось ранее. Можно будет носить одну личность в среду и совсем другую – на выходные. Не будет больше извинений подавленным и несчастливым. Во втором сценарии успехи исследований стволовых клеток позволят ученым регенерировать практически любую ткань тела, и ожидаемая продолжительность жизни перевалит далеко за сто лет. Хуже всего то, что они не захотят уходить с дороги не только своих детей, но и внуков и правнуков. В третьем сценарии богатые стандартным образом проверяют эмбрионы до имплантации и таким образом заводят себе оптимальных детей. По внешнему виду и интеллекту юноши или девушки все четче определяют их социальное происхождение; человек, не отвечающий социальным ожиданиям, обвиняет в этом не себя, а генетический выбор своих родителей» [40, c.20, 21].

Фукуяма надеется, что этот вариант, ведущий к сословному обществу, к конфликту между «долгоживущими» и «короткоживущими» как противоречащий «демократическому» капиталистическому строю, удастся предотвратить. Он вспоминает антиутопию Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», опубликованную в 1932 году. Фантасты заглядывают ещё дальше, анализируя варианты будущего. Фукуяма пишет: «В «Дивном новом мире» речь идет об иной великой технологической революции – биотехнологической. Бокановскизация – выращивание людей не в утробе, но, как мы сейчас сказали бы «ин витро»; наркотик «сома», дающий людям немедленное счастье, «ощущалки», где ощущение имитируются имплантированными электродами, и модификация поведения – постоянным повторением на уровне подсознания; а если это не помогает – тогда введение различных искусственных гормонов... Довольно жуткая получается картина» [40, c.14].

Хаксли писал пародию на социализм с его «тотальным планированием». Имена героев пародируют фамилии известных деятелей левого движения. Но так же, как «Божественная комедия», написанная в конкретном политическом контексте, или повесть Свифта о Гулливере, мыслившаяся как пародия, книга Хаксли со временем приобрела совсем другой смысл. Технологии, способные реализовать его антиутопию, уже созданы, и чтобы отказаться от них, надо опираться на глубокие и важные для людей сущности.

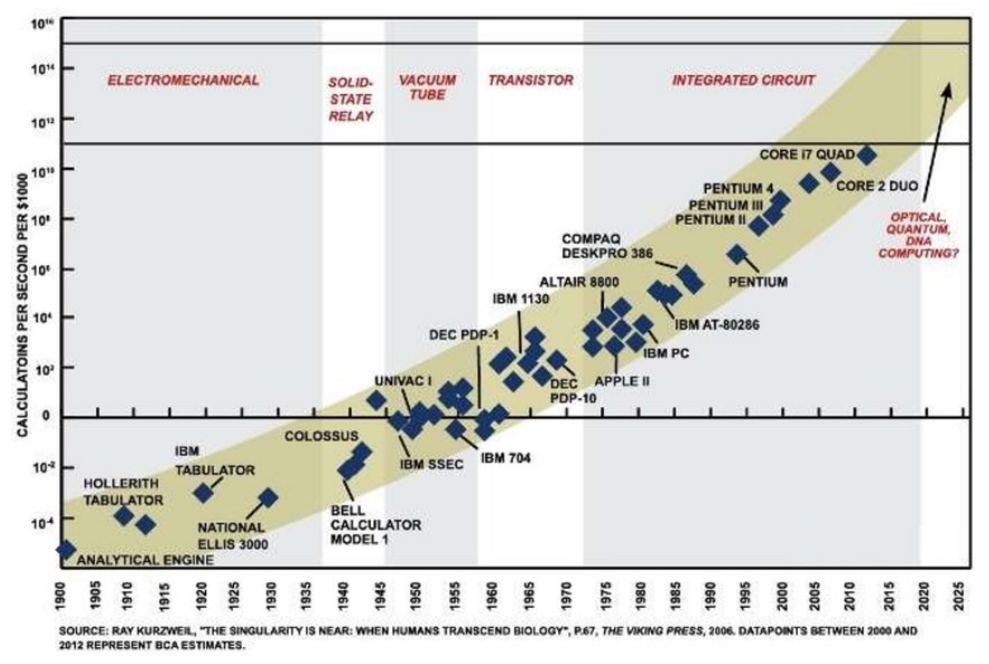

В этом контексте мы не будем подробно обсуждать «биотехнологические сценарии» будущего и обратим внимание на перспективы, связанные с классом информационно-телекоммуникационных технологий. Если считать биосферу первой природой, техносферу – второй, то на наших глазах рождается и развивается третья природа – информационно-телекоммуникационное пространство. В самом деле, в настоящее время в мире работает 6,2 млрд компьютеров. Интернетом пользуются 5,4 млрд человек. Нынешние суперкомпьютеры в 10 15 раз опережают по производительности первые образцы вычислительных машин. Степень интеграции элементов на кристалле, а с ней и быстродействие вычислительных машин Q, с течением времени росло в геометрической прогрессии, в соответствии с законом Мура

𝑄~2 𝑡 / 2года , (10)

представленном на рис. 3

Рис. 3. График, иллюстрирующий закон Мура. По оси абсцисс – время, по оси ординат – число операций, которое компьютеры производили за одну тысячу долларов

Этот рост кардинально отличается от динамики развития всех других технологий. Обычно лошадь ставят впереди телеги – есть задача, а под неё создается инструмент. Здесь телега оказалась впереди! Практически нет задач, требующих такой производительности. Компьютер, который сейчас стоит в смартфоне по производительности существенно превышает быстродействие вычислительных машин, использовавшихся в Атомном и Космическом проектах.

Какова же логика этого технологического взлета? Отложим до следующего раздела и этот вопрос.

Конечно, ряд футурологов именно эти направления технологического развития рассматривали как сущности, представляющие наибольшую опасность. Обратим внимание на оценку А.В. Турчина: «Итак, я вижу два наиболее вероятных сценария глобальной катастрофы в XXI веке, ведущей к полному вымиранию человечества.

1. Внезапный сценарий, связанный с неограниченным ростом искусственного интеллекта, который имеет недружественные в отношении человека цели.

2. Системный сценарий, в котором ведущую роль играет биологическое оружие и прочие продукты биотехнологий, но также применяются ядерное оружие и микророботы. Кроме того, свою роль играют распространение сверхнаркотиков, загрязнение среды, исчерпание ресурсов. Суть этого сценария в том, что какого-то одного уничтожающего людей фактора не будет, а возникнет вал множества факторов, превосходящих все возможности по выживанию.

Наиболее вероятное время действия обоих сценариев – 2020–2040-е годы. Иначе говоря, я полагаю, что если уж эти сценарии реализуются, то с шансами более 50% они произойдут в указанный промежуток времени». [37, c. 351].

Пожалуй, с таким взглядом трудно согласиться. В самом деле, оба сценария – и «биологический» и «искусственно-интеллектуальный» связаны с оружием нового поколения. Действительно, обычно сфера обороны растет очень быстро – именно в ней параметр «цена-качество» растет гораздо быстрее, чем в других сферах жизнедеятельности. Люди готовы заплатить достаточно много, чтобы остаться в живых и нанести неприемлемый ущерб противнику. Кроме того, здесь по-прежнему много иллюзий. Альфред Нобель, учредивший соответствующую премию, считал, что, производя оружие, он борется за мир. По его мысли смертоносные вооружения прекратят войны – люди будут слишком бояться начинать боевые действия. Оружием, которое он производил, утверждая, что он хочет подарить народам мир, были торпеды.

Тем не менее, опыт безопасного хранения многих опасных инструментов у человечества есть. Несмотря на то, что атомные подводные лодки тонули, ядерные бомбы «терялись», ни одного несанкционированного военного запуска и использования этого оружия, начиная с 1945 года, не произошло. Понимание того, что подобное событие поставит мир на грань катастрофы, заставило найти достаточно надежные технические решения. Карибский кризис в 1962 году убедил политиков, что край очень близко и следует проявлять большую осторожность, располагая ядерным оружием. То же самое относится к биологическому оружию. Штамм боевого вируса или бактерии в мегаполисе может унести десятки миллионов жизней. И здесь, к счастью, чрезвычайных ситуаций большого масштаба не произошло. Сам факт многочисленных международных договоров об ограничении или сокращении вооружений показывает, что здравый смысл в этой фазе развития цивилизации не утрачен.

На наш взгляд и с искусственным интеллектом, рассматриваемым в качестве оружия, будут обращаться очень осторожно. Дело в том, что он не является «добрым волшебником». В обычных программах не удается писать коды, в которых меньше одной ошибки на 1000 строк. Огромные усилия вкладываются в то, чтобы уменьшить это число, но успехи здесь более, чем скромные. Ошибками пользуются мошенники, спецслужбы, а вооруженные силы рассматривают их как возможность в критической ситуации парализовать силы противника. Тем не менее, люди, вложив достаточно много времени и сил, могут найти конкретную ошибку. С ИИ, использующим нейронные сети, ситуация совершенно другая, – шансов найти ошибку, по сути, нет, кроме того, всё критическим образом зависит от обучающей выборки. Уже понятно, что в таких системах бывают «галлюцинации», – в «очевидных», на наш взгляд, ситуациях они дают неверные ответы. Это понято и, по-видимому, такие системы будут использовать с большой осторожностью.

Кроме того, наступила новая эпоха. Впервые стало понятно, что использование стратегических ядерных сил может уничтожить человечество или отбросить его на много веков назад. В своё время коллектив исследователей из Вычислительного центра АН СССР (к сожалению, прекратившего своё существование) под руководством Н.Н. Моисеева показал, что масштабный обмен ядерными ударами, общая мощность которых превысит 1000 Мт, уничтожит нашу цивилизацию. При этом не так важно, где произойдут взрывы, – мы находимся в одной лодке. При этом вероятно изменение глобальной циркуляции атмосферы. В ряде случаев она может оказаться таким, что для нашего вида места на планете может оказаться. 1000 Мт это всего 10 100- мегатонных бомб. Одна из таких бомб в своё время была испытана на Новой Земле и это изменило географию острова… Поэтому ясное понимание того, что мы находимся под «дамокловым мечом» стратегических ядерных сил, и все вооруженные конфликты могут вестись сегодня только «с очень большой осторожностью», есть. Поэтому «быстрые катастрофы», тем более в период между 2000 и 2040 годами, можно, по-видимому, исключить. С тем, что происходит на «медленных временах», ситуация совсем другая.

Инерционный вариант

«– Нет-с, свой талант у всех… – Два-с: Умеренность и аккуратность – Чудеснейшие два! И стоят наших всех». А.С. Грибоедов «Горе от ума».

В настоящее время социально-экономическую реальность в большинстве стран определяет капитализм. В соответствии с классическим определением: «Капитализм – социально-экономическая система производства и распределения товаров и услуг, основанная на принципах частной собственности, юридического равенства участников купли-продажи рабочей силы, свободного рынка и свободной конкуренции. Главной целью участника рынка в капитализме является прибыль, то есть увеличение капитала» [15].

По поводу каждого слова в этом определении сломано немало копий. Не будем обсуждать детали, а ограничимся оценкой, которую нынешней ситуации дал американский социолог Иммануэль Валлерстайн: «Капиталистическая мироэкономика оказалась достаточно жизнестойкой на самых разных исторических системах. Вот уже на протяжении пятисот лет она процветает – для исторической системы это немалый срок. Но развитие систем имеет не только циклы, но и основные тенденции, всегда углубляющие противоречия (присущие всем системам). Наступает такой момент, когда противоречия становятся настолько острыми, что начинают приводить ко все более и более значительным отклонениям. На языке новой науки это означает наступление хаоса или резкого снижения тех параметров, которые можно объяснить, исходя из детерминистских уравнений, что, в свою очередь, ведет к бифуркациям, наличие которых очевидно, но контуры которых непредсказуемы по самой их природе. На этой основе и возникает новый системный порядок» [6, c.31].

В чем же дело? Почему можно говорить о бифуркации и о выборе пути в будущее? В основе большинства гуманитарных дисциплин – экономики, социологии, истории, психологии, философии и ряда других лежит концепция самоорганизации. Этот взгляд, связанный с «новой гуманитаристикой», позволяет на многое взглянуть с единых позиций [23]. Рынок является важным инструментом самоорганизации. Он, в идеале, позволяет разобраться, что и в какой мере нужно людям и отобрать лучшие, по их мысли, образцы товаров. Он является ключевым механизмом обратной связи в капиталистической системе.

В индустриальной фазе развития очень важным оказывается эффект масштаба – он обеспечивает дальнейшую специализацию, что позволяет повысить производительность труда, большие партии делают товар дешевле. Рост размеров предприятия позволяет проводить стандартизацию, обеспечив взаимозаменяемость разных деталей, а также облегчает подготовку работников. Однако затем количество переходит в качество – формируются монополии. Это рыночная структура, при которой контроль над определенной отраслью экономики оказывается в рамках одного субъекта, производящего и реализующего товар или оказывающего услугу. При этом другие экономические субъекты теряют возможность выйти на этот рынок.

Отрицательные следствия монополизации очевидны:

- неадекватно высокие цены: у потребителя нет выбора, и он вынужден покупать то, что дает монополия;

- дефицит товаров: большим предприятиям трудно реагировать на быстро меняющийся спрос;

- ухудшение качества: в отсутствие конкуренции нет смысла улучшать товар, проще «отбить» уже вложенные средства, выпуская старье;

- падение предпринимательской активности: разорение предпринимателей, работавших в этой сфере;

- застой в отрасли: низкая восприимчивость производства к инновациям, изобретениям, новым разработкам. Зачем стараться, если и так всё идет отлично?

- монополия и большие деньки формируют желание манипулировать властью или быть её частью. По сути, владельцы и топ-менеджеры монополий живут в ином правовом пространстве, чем другие граждане страны. Это ведет к расколу в обществе: «одним можно всё, другим – ничего»;

- монополии создают прекрасные условия для коррупции и лоббирования своей продукции. Они имеют гораздо большие возможности для противоправной деятельности, чем небольшие экономические агенты.

Всё это было ясно в начале XX века и, критикуя капитализм, Ленин утверждал, что этот строй переходит в свою завершающую, последнюю фазу – империализм: «Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма» [18, c. 386]. Двадцатый век мыслился Ленину и его единомышленникам как эпоха пролетарских революций, в том числе и в ведущих капиталистических странах. Этого не произошло. Среди причин этого выделим две.

Политика, направленная на снижение острого социального неравенства, на формирование и укрепление «среднего класса». Средний класс – категория людей, которая находится в промежутке между богатыми и бедными, имеющая устойчивые доходы, которых хватает для удовлетворения материальных и социальных потребностей, для «достойного» качества жизни. Имея хорошую работу, дом, машину, как правило, многолетний кредит, они заинтересованы в стабильности и консервативной политике. Фраза премьер-министра Великобритании Б. Дизраэли: «У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы», – типичная мудрость представителя среднего класса.

Это важное понятие, которое использовалось ещё Еврипидом и Аристотелем, часто толкуется по-разному. В отчете швейцарского банка Credit Suisse в «Global Wealth Report 2015» критерием принадлежности к среднему классу в 2015 году являлся годовой доход на одного взрослого человека. Жизненный уровень в разных странах различен. В Швейцарии, судя по этому отчету, доход составлял $ 72900 и более, в США - $ 50000, в Китае - $ 28000, в России – $ 18000. По численности этой группы граждан Китай занимал первое место в мире (109 млн. человек), в США – 92 млн. В 24 ведущих капиталистических странах от Австралии (66,1%) до Германии (42,2%) эта группа населения превышает 40%, что обеспечивает социально-политическую стабильность [36].

Можно обратить внимание на деятельность Генри Форда, превратившего автомобиль из предмета роскоши в товар массового потребления. Проработав около двух лет на фордовских заводах, рабочие были в состоянии купить машину, которую они делали. Сочетание конвейера, требующего высокой дисциплины и низкой квалификации, и ставка на инновации – у Форда была должность «думающий инженер» – сделали эти заводы образцом для подражания для многих успешных компаний в XX веке. Свою стратегию Форд определял так «Есть одно правило для промышленника, и оно в том, чтобы производить товар наилучшего качества по насколько возможной, низкой цене, платя как можно более высокую зарплату». Конечно, это вызывало ожесточенное сопротивление у конкурентов, мысливших иначе.

«Архитектором капитализма» XX века является американский президент Франклин Рузвельт. С 1933 по 1939 год под его руководством проводилась социальная и экономическая программа, получившая название «Новый курс». Она представляла собой комплекс реформ, опиравшихся и на организацию, и на самоорганизацию в американском обществе. Перемены затронули промышленность, сельское хозяйство, финансы, энергетику, трудовые отношения и были направлены на преодоление последствий Великой депрессии. Новый курс связан с отказом от невмешательства государства в экономику и с расширением сферы деятельности американского правительства, включая усилия по борьбе с безработицей и бедностью. Понимая необходимость массовой поддержки мер, позволяющих преодолеть депрессию, Рузвельт 30 раз с 1933 по 1944 год обращался к американцам по радио. Каждая передача, над которой работало много квалифицированных специалистов и сам президент, была обращена к отцам семейств. Рузвельт описывал положение дел, разъяснял предстоящие преобразования и просил помощи в их проведении [32].

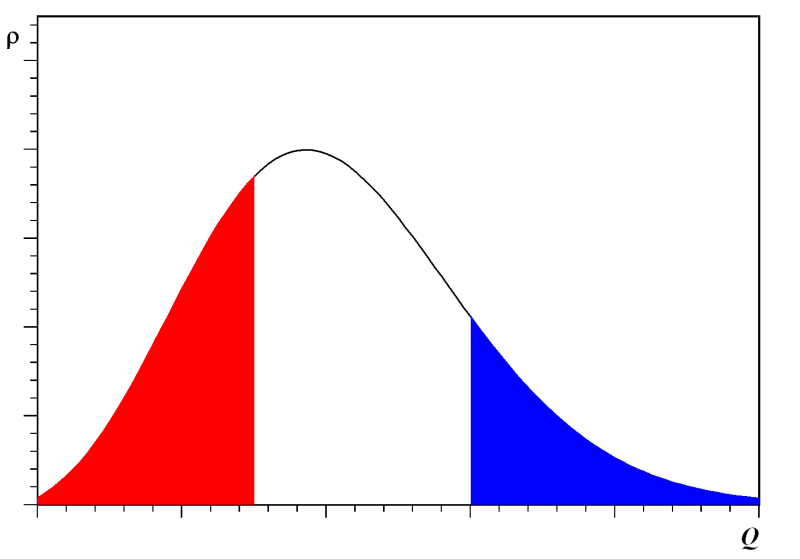

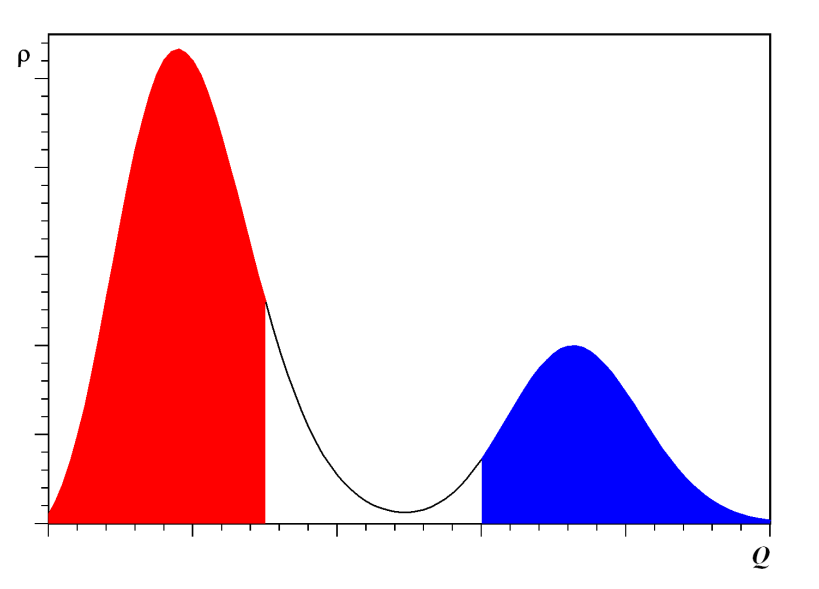

Представим себе социально-экономическую структуру «рузвельтовского капитализма», – структуру общества, исходя из их доходов (см. рис. 4). Нормировка взята такой, чтобы площадь под колоколообразной кривой была единица. Это естественно – любой человек должен принадлежать к какому-либо сегменту. Левый, красный треугольник соответствует беднякам. Им нужны пособия и поддержка. Среди них надо отбирать талантливых детей и давать им образование для того, чтобы они перешли в следующую социальную страту и бедняков было некому организовывать. В ряде ведущих американских университетов с очень высокой платой за обучение половина ребят учатся бесплатно. Их поддерживают различные фонды, решая эту задачу.

Рис. 4. Социально-экономическая структура капитализма, на создание которой ориентировался Новый курс Рузвельта. Площадь, закрашенная красным, соответствует беднякам – синим – богачам, белым – среднему классу

В правом синем треугольнике богатые люди. Было прекрасно понятно, что они, будучи формальной, а не реальной властью, разорвут страну. Для них имеет место жесткое разделение политики и бизнеса, антимонопольное законодательство, мода на благотворительность. Белый фрагмент соответствует среднему классу. Ему есть, что терять, он является опорой власти. Именно в его интересах следует по мнению Рузвельта развивать страну. Этот подход привел к отличным результатам. Благодаря политике Рузвельта и его единомышленников, США оказалась единственной страной, экономика которой значительно окрепла после Второй мировой войны. За военные годы национальный доход страны вырос вдвое. После войны на долю этой страны приходилось 60% промышленной продукции, 2/3 золотого запаса и 1/3 экспорта капиталистического мира [14].

Такое положение дел привело значительную часть правящей элиты США к мысли, что она может и должна взять на себя роль «мирового шерифа». Такое мнение во многом сохраняется и сейчас. В качестве примера приведем несколько цитат из книги директора частной разведывательно-аналитической организации STRATFOR Джорджа Фридмана: «Есть много ответов на вопрос, почему экономика США так сильна, но самый простой из них – военная мощь этой страны» [39, c.30], «США лишь набирает силу. XXI столетие станет веком Америки. Это вовсе не голословное утверждение» [39, c.31]. «Только в Северной Америке возможно существование страны, раскинувшейся на весь материк и способной диктовать свои порядки одновременно в Атлантическом и Тихом регионах. Поэтому Америка является центром притяжения международной системы» [39, c.43]. Есть много возражений против такого взгляда на мир, и далее мы к ним вернемся.

Вторая причина – промышленная революция и индустриальная фаза развития цивилизации, которую человечество прошло в XX веке. XVII век стал временем взлета науки и технологий. Результаты исследователей начали активно применяться в строительстве, в военном деле, в транспорте. Позже последовала промышленная революция. Мануфактуры в XVIII веке изменили облик промышленности. Лауреат Нобелевской премии по экономике (1993) Дуглас Норт писал: «Если бы грек оказался в Европе в 1750 году, человек из Афин или древний римлянин, то всё, кроме огнестрельного оружия, ему было бы понятно, а вот попади он в Европу 1850 года, уже этот мир для него был бы совершенно чуждый и непонятный» [41].

Следует признать огромный путь, пройденный в индустриальную эпоху. Всего за столетие в мире появились в массовом масштабе автомобили, электричество, самолеты, пластмассы, мегаполисы, человечество начало использовать атом и открыло двери в космос. Автоматизация избавила людей от тяжелой физической работы. Это время стандартизации, взаимозаменяемости, всеобщей занятости, безработица рассматривалась как большое зло (Вспомним лозунг «Незаменимых нет»). Прошедший век войдет в историю как столетие массовых производства, образования, потребления, культуры, армий, средств информации. Обратной стороной индустриальной реальности стали мировые войны с десятками миллионами погибших и сотнями миллионов покалеченных, а также оружие массового уничтожения, которое выводит технологии массового истребления людей на совершенно другой уровень.

Изменилась жизнь людей, – за XX век нас стало почти вчетверо больше на планете. Технологии родовспоможения и антибиотики дали огромный эффект. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в большинстве стран выросла вдвое! Исследователи, медики, инженеры, по сути, осуществили мечту Фауста о второй молодости. В течение многих лет во многих странах следующее поколение людей жило существенно лучше предыдущего. То, что было достигнуто только богачам прежних эпох, стало доступно среднему классу. Ещё один важный момент, – промышленность работала в приближении бесконечного количества полезных ископаемых на Земле.

Казалось бы, что и дальше можно двигаться тем же курсом. Промышленный капитал мог бы воплощать известную марксову формулу «товар – деньги – товар». Следуя завету Форда, он стремился бы производить всё более дешевые товары всё лучшего качества и платить нам достаточно много, чтобы мы всё это могли купить.

Можно, пользуясь терминами диалектики, говорить о переходе количества в качество либо обращаться к представлениям теории самоорганизации и рассматривать точку бифуркации, которую проходит современный мир. В прикладной математике активно рассматривали модели, зависящие от параметра. Оказывается, есть такие значения параметров, при которых прежнее решение теряет устойчивость, и при этом появляются другие решения. Этот процесс назвали бифуркацией (от французского bufurcation – раздвоение, ветвление). Значения параметров, при которых они происходит, назвали точками бифуркации.

Эти представления вошли в общественное сознание. По сути, бифуркация, это «точка принятия решения». При этом малые случайные воздействия, а в обществе – деятельность небольших групп может определить дальнейшую траекторию. При этом динамика необратима – параметр продолжает меняться, и мы не можем вернуться назад и «сыграть по-другому». Коварство состоит ещё и в том, что мы не знаем, что будет за точкой бифуркации, какой окажется новая реальность. Биологическая и социальная революция, да и наша жизнь определяет последовательность бифуркаций – тот набор выборов, который сознательно или несознательно был сделан.

Первые сигналы о том, что всё идет не так, как планировалось, прозвучали в 1971 году. Римский клуб, объединяющий сотню ведущих политиков и интеллектуалов, заказал Д. Медоузу и Дж. Форрестеру работы, позволяющие на основе математического моделирования дать прогноз на XXI век. Эти модели описывали динамику параметров порядка – ключевых характеристик, описывающих развитие человечества. Построенные модели показали, что к середине XXI века мировую экономику ждет шок. Грубо говоря, они – эти модели – описывали отрицательную обратную связь: Утрата ряда эффективных технологий ускоренное исчерпание невосполнимых природных ресурсов понижение эффективности экономической системы ухудшение качества окружающей среды падение качества жизни утрата ряда эффективных технологий ускоренное исчерпание доступных природных ресурсов. [24, 38]

Наша цивилизация требует всё большего количества всё более редких ресурсов. (Например, в смартфоне нужны 12 редкоземельных металлов). Естественно, с увеличением выпуска, с ростом человечества, их перестанет хватать, либо они становятся всё дороже. Приведем только один пример. Развитые и развивающиеся страны отличаются по потреблению стали на душу населения. В первых приходится по 10 тонн стали на человека, а её потребление составляет 500 кг/человека в год. Очевидно, убыль связана с коррозией и с тем, что одни машины – автомобили, холодильники, стиралки и т. д. – меняют на другие. В среднем в мире на душу населения приходится 2,7 тонн стали, а годовое потребление не превышает 200 кг. Представим себе, что желание миллиардов человек осуществится – к 2050 году все люди станут жить так, как сейчас живут в развитых странах. Тогда производство стали надо увеличить в 3,2 раза и для 9 миллиардов землян выплавить за эти годы 70 Гт стали. При этом общие разведанные запасы руды составляют 79 Гт. Край совсем близко.

Ничего страшного, на первый взгляд, заменим сталь пластмассами. Можно выделить пять групп материалов, поглощающих основную часть энергии, расходуемой на производство различных материалов. Сталь – 40%, цемент – 15%, пластики – 15%, бумага и картон – 10%, алюминиевые сплавы – около 7% (см. рис. 5) [17]. В чем же дело? В том, что затраты на производство килограмма пластиков в несколько раз выше, чем на производство стали… Иными словами, мы по-прежнему живем в железном веке. Многих нужных нам полезных ископаемых на Земле на удивление мало. Мы тратим невосполнимые природные ресурсы – понятно, что такая траектория теряет устойчивость и завершится в обозримом будущем.

Рис. 5. Энергия, затрачиваемая в мире на производство материалов

Другим бичом нашей цивилизации стала переработка производственного и бытового мусора. Ни один вид не может жить в среде из собственных отходов, а у нас их становится всё больше. Полиэтиленовый пакет, брошенный в лесу, будет разлагаться 200 лет, а памперс – 500 лет. Незавидное наследство мы оставляем нашим далеким потомкам.

Общее производство пластика выросло с 2 млн тонн в 1950 м году до более чем 400 млн тонн в 2015-м. С 1950-х годов в мире было произведено свыше 8 млрд тонн пластика, ¾ которого сегодня представлено мусором. Если используемые технологии не изменятся, то к 2050 году на Земле будет уже 12 млрд тонн пластикового мусора. Микрочастицы пластика наносят серьезный вред окружающей среде, а попадая в еду и питьевую воду – здоровью человека [33].

Научно-техническое развитие существенно замедлилось. Чтобы представить это достаточно сравнить технологическую траекторию, пройденную человечеством с 1913 по 1963 год и с 1963 по 2013 год. Во втором интервале практически все значимые перемены связаны с компьютерами. Наглядный образ произошедших перемен дает рис. 6 Мы летаем на тех же высотах и с теми же скоростями, как 50 лет назад, да и автомобили не сильно изменились к лучшему.

Рис. 6. Характерный вид самолетов и автомобилей, выпущенных в разные годы (Рисунок предоставлен В.С. Смолиным)

Науковеды сейчас выделяют более 100 тысяч научных дисциплин. Но и тут мы имеем существенное торможение. Нормой стало оценивание ученых и диссертантов не по полученным результатам, а по тому, в каких журналах он публикует свои работы, появились понятия «самоцитирование», «автоплагиат», «уровень оригинальности». Вместо оценки сделанного по существу все свелось к апелляции к «общему мнению». Обращает на себя внимание и отсутствие прорывов. В физике достижений, сравнимых по уровню с квантовой механикой и теорией относительности, за прошедшее с тех времен столетие не было. Беды, о которых Ленин рассказывал, рассматривая империализм как последнюю стадию капитализма, остались.

Введение денег способствовало самоорганизации – благодаря им люди узнавали, насколько нужно произведенное ими или другими членами сообщества. Это огромный шаг после натурального обмена. Деньги оказались универсальным «скаляризатором». В ходе натурального обмена люди имели дело с огромной матрицей, определяющей, сколько товаров одного вида надо отдать за продукт другого сорта. Деньги позволили работать не с огромной матрицей, а с универсальным вектором цен на товары. Однако вместо инструмента, облегчающего обмен, деньги начали играть всё более важную роль. Финансовый капитал оттеснил промышленный с лидерских позиций. Мировой продукт в 2023 году составлял $ 105 триллионов, а объем финансовых инструментов на порядок выше. Финансы «ушли в отрыв», породили свою собственную реальность.

Вероятно, Ленина впечатлил бы уровень монополизации нынешней экономики. Обратим внимание на первую пятерку компаний по капитализации на 17.04.2023 (рыночная капитализация рассчитывается посредством умножения количества выпущенных акций на стоимость одной акции):

- Apple Inc. $ 2535 млрд. Отрасль – электроника, информационные технологии. Продукция: персональные компьютеры и планшеты, мобильные телефоны.

- Microsoft $ 2089 млрд. Отрасль – разработка программного обеспечения. Продукция: Microsoft Of ice, Microsoft Windows, Xbox.

- Saudi Aramca $1882 млрд. Отрасль – добыча и переработка нефти и газа. Продукция: нефть, газ, продукты нефтехимии.

- Alphabet Inc. $ 1364 млрд. Отрасль – Интернет.

- Amazon Inc. $ 1006 млрд. Отрасль – Интернет [46].

Более $ 2 трлн. ВВП в 2023 году был только у 11 стран мира. Только у двух стран в 20203 году согласно оценкам МВФ ВВП превысил $19 трлн (США – 26,9 трлн, Китай – 19,4 трлн); у двух – $ 4 трлн. (Япония – $ 4.4 трлн, Германия – 4.3 трлн.); у двух $ 3 трлн. (Индия – $ 3,7 трлн., Великобритания – $ 3,2 трлн); у пяти – $ 2 трлн (Франция – 2,9 трлн, Италия – 2,2 трлн, Канада – 2,09 трлн, Бразилия – 2,08 трлн, Россия – 2,06 трлн). Капитализация крупнейших компаний мира превышает ВВП многих ведущих стран. Отсюда понятно, кто же обладает реальной властью в современном мире – кто платит, тот и заказывает музыку.

Тем не менее, во главе угла остаются люди. Как они относятся к переменам и к своей реальности? Младшее поколение американцев, а также жителей многих других стран разочаровано тем, что они живут существенно хуже своих отцов и матерей. Либеральная идеология, которая, казалось бы, стала ведущей после катастрофы СССР, не срабатывает. Валлерстайн так определил рождение этой идеологии: «Либерализм возник как средство для противостояния демократии. Своим возникновением он был обязан стремлению обуздать опасные классы сначала в ведущих странах, а потом в рамках миросистемы в целом. Либеральное решение проблемы состояло в том, чтобы предоставить им ограниченный доступ к политической власти и ограниченную долю экономической прибавочной стоимости, в тех пределах, которые бы не угрожали процессу постоянного накопления капитала или государственной системе, на которую он опирался» [6, c.42].

Либерализм «торгует будущим», стремится дать надежды, что завтра будет существенно лучше, чем сегодня. В 1897 году немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн писал: «Я признаю открыто то, что понимают обычно под «конечной целью социализма», представляет для меня чрезвычайно мало интереса: эта цель что бы она ни означала, для меня – ничто, движение – всё» [29]. Именно эта фраза, вошедшая в историю, прекрасно отражает суть либерализма. Однако надежды рано или поздно должны оправдываться. «На государство обрушивается поток требований обеспечить как безопасность, так и благосостояние граждан, которые они политически не в состоянии удовлетворить. В результате происходит постепенный процесс приватизации как безопасности, так и благосостояния, который ведет нас вспять от того направления, в котором мы двигалась на протяжении пятисот лет», – пишет Валлерстайн [6, c.44].

Иными словами, правительства и политические партии не могут исполнить обещания, которые давали раньше, и не способны организовать улучшение дел, которое обеспечивало было бы политическую стабильность. В соответствии с классическим сценарием «шумихи» и «неразберихи» наступает период «поиска виноватых». Ими могут быть другие страны, люди иной нации или религиозного вероисповедания, наконец, оппоненты из конкурирующей партии. Дело при этом может кончиться масштабными столкновениями или гражданской войной. Михаил Веллер написал замечательную антиутопию, в которой представил целую коллекцию возможных войн в США в обозримой перспективе [7].

Но кто так думает? Всегда найдутся люди, недовольные положением дел и тем, что им не удалось стать такими богатыми и успешными, как хотелось. Стоит ли обращать на них внимание? Стоит! К 50-летию Римского клуба был выпущен юбилейный доклад, который поддержали члены этой организации. Ведущие мировые политики и интеллектуалы согласились с тем, что у капитализма нет будущего. Он не может обеспечить решение масштабных задач, которые требуют долговременных усилий, которые не под силу бизнесу и отдельным монополиям. Капитализм не может организовать решение экологических проблем, которые с каждым годом становятся всё острее. Участившиеся погодные аномалии в разных уголках света – один из индикаторов этого. К сожалению, не исполнились надежды на то, что войны остались в прошлом.

В XVII веке, во время Тридцатилетней войны (1616–1648) кардинал Ришелье приказал отлить на пушках фразу Ultima ratio regum – «Последний довод королей». Прошли века, но войны по-прежнему являются инструментами правящих элит, располагающими иными, гораздо более эффективными, чем раньше, средствами уничтожения. Это происходит несмотря на то, что ни территория, ни численность населения покоренных стран, ни природные ресурсы не являются решающими факторами в современном высокотехнологичном мире. Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о четырех всадниках апокалипсиса, скачущих по земле, имеют серьезные основания [9]. Мир подходит к точке бифуркации. В обозримом будущем мы будем жить по-другому. Похожие ситуации были в мировой истории, когда из Античности после многих потрясений родился феодализм, и позже, когда феодализм преобразился в капитализм.

В этом мире есть люди, обладающие огромной властью, возможностями и средствами. Очевидно, они постараются сохранить всё это в новой реальности, изменить всё, ничего не меняя. Этим людям естественно воспользоваться наиболее эффективными инструментами, с которыми имеют дело все. Конечно, это компьютеры! Здесь не обойтись без небольшой экскурсии в третью природу – мир информационно-компьютерной реальности. В XVII веке Лейбниц изобрел механическую машину, которая могла делить и умножать. Он полагал, что будущее за «считающими машинами», которые будут настолько информированными, объективными и беспристрастными, что они смогут судить людей. Декарт считал, что существует единый метод, позволяющий решать все математические задачи. Двигаясь по этому пути, он создал аналитическую геометрию. Тот же вопрос стал одной из 23 проблем Гильберта, поставленных в 1900 году. Решение этих проблем по мнению классика должно было значительно продвинуть математику XX столетия. В попытке решить этот вопрос британский математик и криптограф Алан Тьюринг предложил универсальную вычислительную машину – машину Тьюринга. Эта машина представляла собой бесконечную в обе стороны ленту, на которой написаны 0 и 1 и команда STOP, а также головка считывания-записи, которая могла быть в одном из конечного числа состояний. Эта головка может менять то состояние, «на которое смотрит» и двигать ленту вправо или влево. Прочитав команду STOP, она прекращает работу. Тезис Чёрча–Тьюринга гласит: любая функция, которая может быть вычислена физическим устройством, может быть вычислена машиной Тьюринга. Другими словами, многие сложные задачи могут быть решены с помощью набора одинаковых стандартных операций.

Всё это оставалось играми любознательных математиков до того, как перспективы этих подходов не осознали военные. В США и Великобритании вычислительные машины вначале использовали для «раскалывания» шифров противника. В СССР – для расчета и сопровождения баллистических ракет. Дело в том, что, когда надо считать не только много, но и быстро, альтернативы компьютерам нет.

Интернет, прообраз которого был сделан по инициативе военных, изменил мир. Мир стал «прозрачным», – одно сообщение может прояснить, что же происходит на самом деле. Мнение, оценка, научный результат одного человека может стать известной миллионам. Вместо математических задач и исследований в считанные годы сформировалась компьютерно-математическая промышленность. Вспомним список крупнейших по капитализации компаний. Ведущие представляют именно эту сферу. Стратегические позиции страны сейчас во многом определяются её положением в «третьем мире», в этой виртуальной реальности, которая влияет на нас всё сильнее [21]. Компьютер и сети изменили и заменили очень много вещей – телефон, телевизор, почту, печатную машинку, видеокамеру, кинозал, музыкальные инструменты, концертные залы, палитру, магазины, диктофон, банки, множество инструментов для управления, шпионажа и разведки и ещё очень-очень многое.

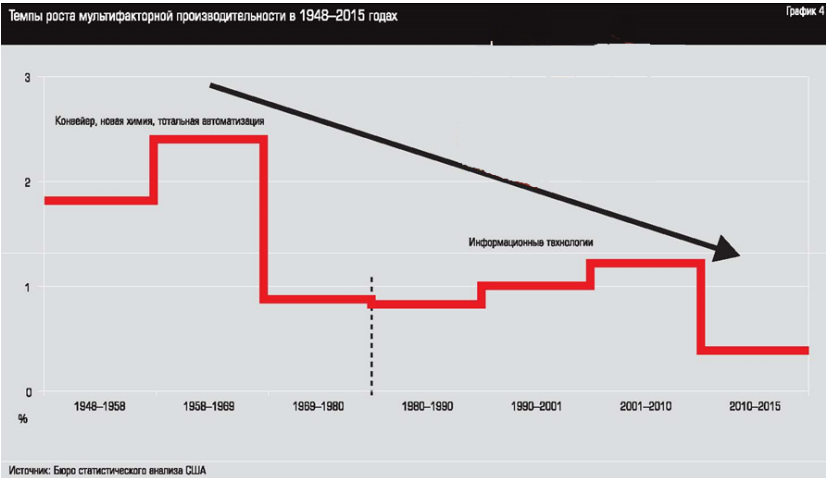

Однако для нового мира, который мы хотим подчинить себе, ключевыми будут две ипостаси компьютеров – их влияние на производство и на самоорганизацию. И здесь мы сталкиваемся с парадоксальной картиной. В Средние века новшества внедрялись медленно – производительность труда росла в среднем на 0,2%/год. В результате промышленных революций внедрение изобретений и перемены стали нормой, темп роста вырос до 2,3%. Очевидно, внедрение компьютеров должно было бы ещё более ускорить этот процесс. Однако мы имеем парадоксальную картину. Все произошло совсем не так, как ожидалось. На рис. 7 показана динамика мультифакторной производительности (труда и капитала).

Рис. 7. Изменение мультифакторной производительности (труда и капитала) в американской экономике

Приведем большую цитату из статьи Т. Гуровой и Ю. Полунина, в которой обсуждается эта зависимость: «Мировая экономика – вся, а не только наша, – находится в кризисе производительности. Как это ни покажется странным, но в последний раз существенное для роста производительности обновление основного капитала проходило полвека назад. Массовое внедрение конвейера в невоенное производство плюс новые материалы (химия), плюс массовое использование двигателя внутреннего сгорания (и тотальная автомобилизация) – это три взрывные новации, получившие широкое распространение после Второй мировой войны, определили также темпы роста мультифакторной производительности, которые не были повторены ни разу на протяжении последующих пятидесяти лет.

Это трудно доказуемое обстоятельство мы продемонстрируем на рис. 7, где представлена динамика скорости роста мультифакторной производительности в США с 1948 по 2015 год. Как мы видим, после достижения пика в 2,5% роста в год в течение десятилетия с 1958 по 1969 год, мультифакторная производительность, упав в начале 1970-х, так и не смогла подняться. Это довольно удивительная вещь, так как измеряемый период включает эпоху информатизации – 1990-е, – которая, казалось бы, дала невиданную эффективность в обработке информации, усовершенствовала сектор услуг, буквально сжала мир до одной точки – теперь любое знание доступно всем» [11].

Эту удивительную картину дополняет исследование лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Соллоу, предпринятое в 1980-х годах. Он решил выяснить, в какой отрасли американской экономики тотальное использование компьютеров дало наибольший эффект. Он выяснил, что таких отраслей нет, кроме одной – производства компьютеров.

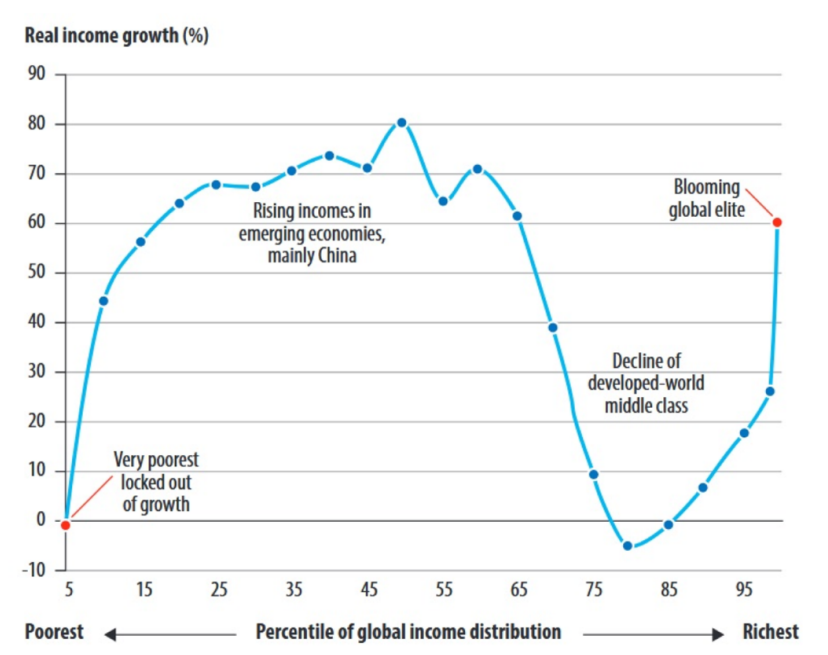

Другими словами, в рассматриваемом промежутке времени компьютеры существенно не повлияли на экономику, но коренным образом изменили общество. Приведем ещё один фрагмент из этой статьи: «Мировая экономика предельно нуждается в новых методах производства реальных товаров. Глобализация многократно увеличила количество потребителей, претендующих на уровень жизни среднего класса. Если производственные инновации прошлой волны позволили возникнуть в развитом мире «золотому миллиарду», то теперь речь идет о шести «золотых миллиардах» – грубо говоря, все хотят жить на том же уровне, что и средний класс Европы. Но текущая производительность капитала не дает такой возможности. Ни денег, ни ресурсов, ни людей не хватит для того, чтобы так же сытно жил весь мир. И производительность, и ресурсоемкость должны измениться многократно, в соответствии с этим запросом. Иначе мир не удержится в равновесии. И то, что сегодня все острее звучит вопрос об угрожающем неравенстве мира, не случайность. Неравенство было всегда, но глобализация и информатизация сделали его публичным. Вопрос, который стоит все более серьезно, – как мир будет решать проблему неравенства. Есть ли технологические и экономические решения или это будет война?» [11].

Сказанное ещё раз подтверждает, что наш мир находится в точке бифуркации. Как её пройти? В сказках в таких случаях ключевую роль играли волшебные палочки, посохи, яблоки. В нашей антиутопии эта роль отводится искусственному интеллекту (ИИ).

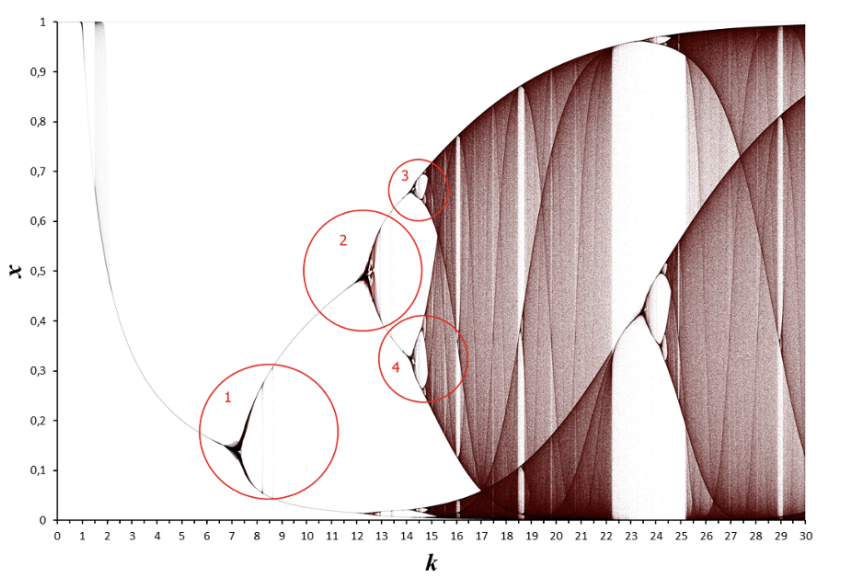

Ряд авторов этого текста работают в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (ИПМ), в котором были сильные программистские отделы. В Институте была создана операционная система, предложен ряд языков программирования, создавались трансляторы, развивалась компьютерная графика. Академик А.П. Ершов, с легкой руки которого наши школьники изучают информатику, в далекие 60-е годы считал, что в будущем значительная доля всего населения будет программистами. Директор ИПМ С.П. Курдюмов полагал, что дела будут обстоять иначе, что самоорганизация позволит решить возникшие проблемы. Ход его рассуждений был таков. В мозге человека 86 миллиардов нейронов – достаточно простых клеток. Для них никто не пишет никаких программ. Откуда же берётся сознание, интеллект, вдохновение, интуиция и многое другое? Дело в связях между нейронами, которые формируются в процессе обучения и жизнедеятельности. Да, здесь нет простого алгоритма. Мы учимся методом проб и ошибок. Почему же так нельзя поступить с компьютером, создав в нем аналоги нейронов и связей между ними? Связи также будут формироваться методом проб и ошибок в ходе предъявления обучающей выборки.

В пользу этого говорит огромное быстродействие современных машин – они могут много раз пробовать. Кроме того, есть огромные базы данных и Интернет, представляющий океан информации. Плюс очевиден – если «научить машину учиться», то можно будет обойтись без программистов или, по крайней мере, многократно сократить их численность. Путь к исполнению этого прогноза был долгим, но он пройден! Системы с ИИ уже программируют как начинающие программисты. Активно ведутся споры о «машинном» и «человеческом» «сознании», «интуиции», «творчестве». Это напоминает 1960-е годы, когда научили вычислительные машины складывать стихи и писать музыку и спорили, кто важнее – «физики» или «лирики». Не будем вдаваться в эти детали, обратим внимание только на один факт. Уже в 1997 году компьютерные программы начали обыгрывать всех людей, вплоть до чемпионов мира. Однако «научить» компьютер хорошо играть в го математикам не удавалось. Иногда говорят: «Если шахматы — это битва, то го – это война». В этой древней китайской игре более 10 170 возможных позиций. Если учесть, что во Вселенной около 10 80 атомов, то это много.

Научить машины сыграть в го удалось благодаря искусственному интеллекту. Суперкомпьютер разбивали на две части, каждой из них сообщали правила игры в го и не давали информацию о каких-либо партиях, сыгранных людьми, а затем проводили встречи этих «игроков». После каждой партии проигравший по определенному закону менял связи между нейронами, а с ними и свою стратегию игры. Обратим внимание на то, что это самоорганизация в ансамбле нейронов, которую стимулирует конкуренция нейронных сетей, играющих друг с другом. В силу огромного быстродействия таких партий было сыграно очень много и своё понимание игры у этих машин было выработано. После этого они начали играть с людьми.

Чемпион мира, китаец Кэ Цзе 27.05.2017 на саммите «Будущее го» в Вузхене проиграл три партии программе AlphaGo. Сотни миллионов китайцев следили за этим матчем. Программа AlphaGo показала новый стиль игры, не соответствующий вековым традициям игры. После этих поединков Кэ Цзе заявил: «В прошлом году я думал, что стиль игры AlphaGo близок к человеческому. Но сегодня я понял, что она играет как бог игры го» [34, c.28]